Un univers tout à la fois lumineux, confus, chaotique

Même si la libération de Paris était un symbole fort, même si la population délivrée de l’occupant connaissait l’allégresse et la fierté retrouvée, la fin de la guerre était encore loin. Les troupes allemandes résistaient ; il se passa près d’un an avant que les alliés ne fassent leur jonction à Berlin et que les allemands ne signent leur reddition par deux fois, une première fois à Reims le 7 mai 1945, une seconde, à la demande de Staline, à Berlin, dans la nuit du 8 au 9 mai. Ce que nous célébrons en France chaque année, le 8 mai, c’est la fin de la guerre en Europe, ce n’est pas la fin de la Seconde Guerre mondiale : il faudra attendre la reddition des Japonais le 2 septembre 1945, après l’usage de l’arme atomique à Hiroshima puis Nagasaki.

Le pays, pendant de longs mois, ressentit durement les soubresauts que créa le passage de l’état d’asservissement à celui de la liberté retrouvée. On vécut une longue période d’épuration, à la recherche et au jugement des « collabos », convaincus ou suspectés d’avoir épousé la cause des nazis, par conviction politique ou idéologique, par intérêt financier ou encore par simple crapulerie. Ce mortel assainissement fit plus de 10 000 morts, dont 791 jugés par la Haute Cour de Justice et les cours de Justice, 769 par la Cour martiale ainsi que 8775 exécutions sommaires dans des règlements de compte extra judiciaire (Chiffres fournis par l’Institut d’Histoire du temps présent). 20 000 femmes furent tondues en place publique ; si certaines avaient collaboré avec l’ennemi, les autres avaient eu le tort de tomber amoureuses, d’autres de se prostituer, d’autres encore d’avoir accepté un poste de lingère ou de femme de ménage au service de l’occupant. La collaboration horizontale comme on appelait alors cette collaboration sentimentale ou obligée était le plus souvent le fait de femmes jeunes, voire mineures, dépourvues de ressources, isolées, à la recherche d’un protecteur plus que de femmes trompant leur mari prisonnier ou au service du travail obligatoire.

La défaite allemande apporte bien sûr le ferme espoir d’un monde meilleur mais, en 1945, les misères de la guerre subsistent. Les deuils et les destructions sont ineffaçables ; les pénuries perdurent. Les tickets de pain qu’on supprime en mai sont rétablis en décembre et l’on ne verra disparaître les cartes de rationnement qu’à la fin 1949. La grande affaire pour les familles, c’est le retour des hommes, ceux qui étaient prisonniers en Allemagne et ceux qui étaient partis sous la contrainte du Service du travail obligatoire (STO). Ils sont environ 1 500 000 à rentrer au pays. La moitié d’entre eux espèrent retrouver leur femme, un quart voir enfin leurs enfants. Pourtant, même dans les couples unis, il faut faire face aux conséquences de cinq ans de séparation. Il faut que mari et femme apprennent à se retrouver, il faut que les enfants s’habituent à cet inconnu qu’est leur père. Pour un grand nombre, le retour est seulement un drame, celui d’une séparation définitive ou encore de la découverte d’enfants nés hors mariage. C’est dans cet univers là, tout à la fois lumineux, confus et chaotique que la Fondation poursuit son travail.

Entre le père et le fils, un froid d’hiver

L’hiver 1944-1945 est aussi rigoureux que les précédents, mais le froid le plus mordant est celui qui s’installe entre père et fils.

Georges et Raoul s’opposent sur un désaccord de fond : le premier voudrait suivre le souhait de Charles, clairement exprimé dans les statuts de la Fondation c’est-à-dire « créer, développer et faciliter en France l’adoption », ce que Georges veut traduire concrètement par : créer des délégations en province et accroître le nombre d’enfants abandonnés aidés. Alors que Raoul souhaite se consacrer aux seuls enfants de la pouponnière Montmorency et à la qualité de son service pédiatrique.

Leur querelle s’envenime. Pourtant Georges crée une Association Charles d’Heucqueville aux fins de donner corps à son projet de développer des sections en province. Il organise à la Fondation une réunion avec des parents adoptifs. Non seulement le projet restera sans suite mais Georges a perdu l’audience du Conseil, qui le 10 novembre 1944, avait décidé « à l’unanimité de repousser toutes les propositions présentées »

Au-delà de la question stratégique de multiplier ou non les sections, ce sont en fait tout un faisceau de raisons qui conduisent à la discorde : le caractère difficile de Raoul, la séparation de son couple, la méfiance de Georges à l’égard d’Odette Lévy dont son père est proche et à laquelle il reproche de jouer un rôle occulte dans la Fondation et d’encourager la dissension avec son père. Ajoutons-y, comme dans bien des familles françaises à la sortie de la guerre, les dissensions politiques ; Raoul était gaulliste et soutenait la résistance alors que Georges, dans la logique de sa position eugéniste acquise dès l’École de médecine, approuvait la Révolution nationale : « Travail, famille, patrie », idéologie officielle du régime de Vichy pendant l’occupation. Certes, il n’avait rien d’un « collabo », mais il ne désapprouvait pas la politique économique, sociale, éducative de Pétain, y voyant le moyen d’améliorer les qualités de l’Homme et de « préserver la race », aveugle aux conséquences dramatiques de telles positions poussées à l’extrême. Georges, en 1942, avait demandé à Pétain de bien vouloir dédicacer l’une de ses publications ; fin mai, le maréchal, à travers un courrier signé de Bernard Ménétrel, médecin et homme de confiance de Pétain, l’avait remercié «…pour la part effective prise par son œuvre de rénovation familiale et par l’enseignement pratique de la puériculture». Raoul ne pouvait naturellement que désapprouver la démarche vers le chef de l’État mais plus encore quelques pages antisémites que Georges avait écrites, mal inspiré par sa certitude d’un eugénisme heureux pour le Pays autant qu’exacerbé par plusieurs relations mal vécues avec des confrères ou des proches d’origine juive.

Les griefs de madame Vézien

On se souvient de Raoul mettant à la porte l’inspectrice de l’Assistance publique, Madame Vezien en aout 1944, on se souvient aussi de la réplique annoncée : « Vous me reverrez ! je ferai fermer la Fondation » La dame tient parole. Elle commence son inspection le 19 janvier 1945, puis les 13 et 18 Février, en l’absence de Georges d’Heucqueville. Le rapport est publié en avril 1945. L’affaire durera quatre ans jusqu’à ce qu’enfin, en 1949, le Conseil d’État reconnaisse l’abus de pouvoir dénoncé à plusieurs reprises par Raoul appuyé par

le Conseil d’administration.

Le rapport de madame Vézien fait état de sept griefs énoncés ici:

1- La prospection des enfants abandonnés : les dirigeants de la Fondation feraient

pression sur les jeunes mères en vue de les contraindre à abandonner leur enfant dès la

naissance, contrecarrant ainsi à la fois l’action des assistantes sociales de l’Assistance

publique et le sentiment maternel.

2- Autant d’enfants viennent de province que de Paris. Beaucoup d’entre eux

subissent aux premiers jours de leur existence l’épreuve d’un voyage de 24 à 48 heures

avant leur entrée à la pouponnière. Soumis à un examen médical à leur arrivée, ceux jugés

trop faibles sont confiés à l’Assistance publique.

3- En raison de la forte demande adressée par les adoptants éventuels, la fondation

ne retiendrait que les demandes accompagnées d’un versement de 2000 à 10 000 francs.

La Fondation aurait ainsi touché 603 227 francs.

4- l’insuffisance du contrôle des placements est telle qu’un enfant a pu être confié

à un individu condamné de droit commun.

5- Dans certains cas, le placement ne peut être suivi d’adoption en raison de la

situation de famille des personnes qui recueillent l’enfant. En 1945, sur 140 enfants placés

5 seulement ont pu être légitimés.

6- Bien que les enfants abandonnés à la Fondation n’aient presque jamais été

reconnus, la Fondation ne demande que rarement la délégation de la puissance

paternelles (6 cas sur 140 en 1945). Ainsi 127 enfants sur 140 en 1945 n’auraient fait

l’objet d’aucune tutelle organisée.

7- Les familles adoptantes doivent souscrire une police d’assurance destinée à

assurer un petit capital à la majorité de l’adopté. Cette police doit être souscrite auprès

des Mutuelles du Mans dont M. de Boissieu, gendre du Dr Raoul d’Heucqueville est le

représentant. Il y a là un conflit d’intérêt.

Nous nous garderons bien ici de raconter un procès qui n’a pas eu lieu, ou d’émettre des hypothèses que rien ne permettrait de confirmer ou d’infirmer. Constatons cependant que dans la réalisation de sa vengeance annoncée, elle n’y est pas allée de main morte, Madame Vézien ! D’autant plus que la Fondation se trouvant contrôlée toutes les semaines, ses dires mettent en cause de manière implicite tous les inspecteurs qui se sont succédés dans l’accompagnement de la Fondation aussi bien que la préfecture de police chargée d’une inspection financière annuelle impromptue ainsi que les représentants des ministères présents de droit lors des réunions du Conseil d’administration. La plus grave des suspicions est bien sûr celle de trafic d’enfants ; elle repose sur l’interrogation de la seule Madame Vézien au fil de son rapport vengeur : d’où proviennent les quelques 600 000 francs incriminés, soit l’équivalent de 72 000 € en 2017 (conversion d’après le tableau de conversion de francs en euros publié par Le Particulier) ? Il convient de mettre ce chiffre en regard du budget de l’œuvre en ces années où elle accueille un nombre particulièrement élevé d’enfants : 253 en 1944 ce qui contraint à une dépense de l’ordre de 2 500 000 € au minimum si l’on adopte 10 000 € par enfant, ce qui paraît un chiffre peu élevé. Certes les statuts de la Fondation prévoient la gratuité des adoptions, ils prévoient aussi les éventuels remboursements de frais qu’aurait occasionné l’adoption dans la mesure où les adoptants peuvent la prendre en charge, ils prévoient enfin l’acceptation des dons ; la pouponnière, quant à elle, doit trouver les ressources qui permettent son fonctionnement. Madame Vézien suggère une réponse à sa façon : les adoptants payaient ! Aucun fait, aucun témoignage digne de confiance n’étaye cette supposée turpitude.

Pourtant, en 2016, soixante-dix ans plus tard, alors même que le Conseil d’État a donné raison à la Fondation dans sa plainte en abus de pouvoir, une émission sur France 2, présentée par Laurent Delahousse, intitulée « Les Enfants de l’ombre » s’empare du sujet — t avec quel bonheur ! Les auteurs, plus soucieux de faire de l’audience que de respecter l’Histoire, utilisent un répertoire indigne d’une chaîne publique : la recherche du sensationnel à n’importe quel prix, le sentimentalisme le plus bas exacerbé, le mépris le plus total de la réalité historique, le vocabulaire systématiquement insultant. Sous couvert de s’exprimer au conditionnel, les voilà tour à tour policier, inquisiteur, avocat général ou juge. Dans ce procès ni l’inculpé ni l’avocat de la défense n’ont la parole. Ainsi France 2, chaîne de service public, se retrouve-t-elle chez Kafka.

Chacun des autres griefs mériterait commentaires, tenant compte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la guerre a placé l’ensemble de la chaîne d’adoption, tenant compte également du contrôle par l’Assistance publique chaque semaine. Pourtant, peu oucieux, comme le prévoit la loi, d’inviter les responsables de la Fondation à discuter les griefs et de présenter ses moyens de défense, le préfet décide le retrait de reconnaissance d’utilité publique et le signifie par un arrêté daté du 25 avril 1945.

La Fondation dresse immédiatement un recours en Conseil d’État pour abus de pouvoir, arguant de l’absence de tout débat contradictoire aussi bien que du manque de preuves. Par chance pour nous, les enfants, et pour nos parents adoptifs, le Conseil d’administration décide de poursuivre l’activité de la Fondation, quitte à encourir les pénalités prévues par la loi, pénalités qui s’élèvent tout de même à 1000 francs par jour…Le dossier passe du Préfet au ministre de la Santé qui écrit le 5 mai 1947 « qu’il ne lui paraît pas opportun de poursuivre le retrait de reconnaissance d’utilité publique avant que le Conseil d’État ait statué sur le recours pour excès de pouvoir ». Un an plus tard, le 16 avril 1948, le ministre de l’Intérieur, Jules Moch, écrit au vice-président du Conseil d’État quelques lignes qui valent leur pesant d’or : « Si l’autorité supérieure se proposait de faire jouer, après le retrait de la reconnaissance, l’article 14 des statuts pour prononcer la dévolution d’actif, il ne faut pas perdre de vue qu’une action en révocation d’intérêt par les héritiers naturels réussirait presque sûrement en raison de la forme catégorique qu’ont revêtu les dernières volontés du défunt. Ainsi la libéralité du fondateur ferait retour au plus grand dommage des enfants déshérités ». Jules Moch semble oublier que Charles n’est pas le seul fondateur, que Raoul en acceptant généreusement de perdre pour lui-même comme pour Georges et Marie, ses héritiers, sa part d’héritage pour en faire un usage philanthropique est lui aussi fondateur, à part entière. Et que pour eux tous, l’intérêt des enfants abandonnés, sans parler de celui du pays, est passé bien au-delà des intérêts financiers. L’argent n’est pas devenu philanthrope par voie d’alchimie, mais bien par la volonté des fondateurs.

Le ministre achève son courrier en proposant un renouvellement des membres du conseil d’administration qu’il estime trop laxistes. Il s’engage aussi à solliciter l’avis de la section de l’Intérieur sur les mesures à prendre « pour mettre un terme aux agissements du directeur de l’œuvre sans dépouiller la fondation de ses biens ». Avec ces deux lignes, il signe la méconnaissance que ses services ont du dossier : il y a déjà deux ans que Georges a quitté la Fondation pour de toutes autres raisons…Il faudra encore attendre un an avant que le Conseil d’État enfin se prononce en faveur de la Fondation.

1945-1946 les années de luttes intestines

Mais revenons quelques années en arrière… En Avril 1945, le mois même où se trouve divulgué le rapport Vézien, Georges publie chez Hachette un opuscule d’une soixantaine de pages « Né sans famille » ; c’est à la fois son credo en matière d’adoption et une sorte de memento pratique qu’il destine dans son avant-propos :

- « à l’usage des futures déléguées, destinées, à leur tour, à secourir des mères et des nouveau-nés ;

- aux étudiantes sages-femmes et assistantes sociales qui suivent notre enseignement ;

- à tous les prêtres, pasteurs, avocats, médecins, religieuses, journalistes, etc. appelés à

recevoir des confidences de femme pour qu’ils y trouvent un sûr guide de conscience ; - aux familles qui, pour suppléer au fils ou à la fille que leur a refusé la nature, veulent se

survivre dans un enfant d’adoption : comment cet enfant parviendra jusqu’à elles ? Quelle

sécurité leur apporteront ses origines ? Elles l’apprendront ici.«

Cette publication, à ce moment précis, au-delà des expériences, des idées, des pratiques que décrit son auteur, affiche l’affirmation claire qu’il entend bien poursuivre son activité, la doter de personnels plus nombreux et bien formés pour réaliser son projet d’extension de l’œuvre par l’installation de nouveaux établissements en province. Nous l’avons vu, à cette dernière idée, Raoul d’Heucqueville est franchement opposé. Même si l’opuscule promeut nombre d’expériences partagées et d’idées communes au père et au fils, il est vraisemblable qu’il le perçoit comme une provocation ou au moins comme l’affirmation que Georges est décidé à passer outre sa volonté.

Quelques semaines après la publication de « Né sans famille », Raoul apprend la mort de Paul Boulloche. Triste nouvelle ! Ce n’est pas seulement un membre éminent du Conseil d’administration, présent dès la naissance de la Fondation, qui disparaît mais Raoul pleure un ami, un protecteur des mauvais jours, un conseiller plein de sagesse. Par fidélité, il demande au neveu de son ami de remplacer son père au Conseil d’administration.

François Boulloche accepte. L’homme sort de la guerre très éprouvé : une grande partie de sa famille la plus proche, toute entière engagée dans la Résistance, a péri dans les camps de concentration. Radicalement opposé sur le plan politique aux choix pétainistes de Georges, il manifeste cette opposition par une grande défiance à son égard, défiance qui contribue à affaiblir la position de Georges dans sa position de directeur de la Fondation.

Un nouvel orage éclate le 29 novembre 1945. Georges le raconte dans ses carnets. Ce jour-là, dans son bureau de Président, Raoul se trouve avec Georges et sa sœur, Marie, ainsi qu’un autre membre de la famille. Au détour d’une phrase, parlant de la Fondation, il commence une phrase en ces termes : au cas ou Georges ne tiendrait pas ses promesses et deviendrait malhonnête… ». Georges veut croire à un lapsus, il en demande expressément la correction, elle lui est refusée. Il prend immédiatement congé, furieux. Nous ne savons pas de quelles promesses il s’agissait et ne pouvons que noter le fait. Deux jours plus tard, le 1er décembre 1945, le Conseil d’administration est convoqué puis décommandé à la dernière minute. La séance est reportée au 15 décembre. Les divergences entre le conseil et son directeur sont évidentes, aussi ce dernier met-il sa démission en jeu. Finalement, retenu par le soutien de mademoiselle Picquenart, représentante du ministère de la santé et le professeur Catala, Georges suspend sa décision.

Dans ses notes, Georges décrite les attaques internes qu’il subit dont celles d’Odette Lévy, amie intime de Raoul, et de Pierre Volf, avocat, ami de la même Odette. Tous deux, d’après Georges, tentent de le discréditer aux yeux de son père Raoul, de l’Assistance publique et du ministère de la Santé. Ces notes de Georges poussent à se poser la question : Quel est l’intérêt ou quels sont les intérêts d’Odette Lévy et Pierre Volf ? Profiter des dissensions entre le père et le fils pour prendre le pouvoir sur la Fondation ? La réponse est probablement donnée lorsque maître Volf deviendra le président, successeur de Raoul d’Heucqueville, après son décès en 1959. Cela ne reste toutefois qu’une hypothèse…

Quelques semaines plus tard survient un nouvel incident qui dégénère bientôt en violente querelle : par erreur Raoul a ouvert un courrier de Georges et découvert une lettre émanant d’une sage-femme travaillant en province ; la sage-femme exprime le vœu que l’enfant évite l’assistance publique et demande à Georges s’il peut l’accepter à la Fondation. Raoul est outré que la sage-femme se soit adressé à Georges au lieu de s’adresser à lui, seul responsable de la sélection des enfants. Il voit dans ce courrier une confirmation de ce que Georges veut créer d’autres sections en province. Il décharge sa colère sur tous ceux qui se trouvent autour de lui ce matin là . Cette scène de violence familiale porte bien sûr quelque chose de grotesque ; l’emportement de Raoul est disproportionné. Mais s’en suivent de longs échanges orageux et se situe là un point de rupture définitive qui trouvera rapidement sa conclusion.

Georges et Raoul ne reprendront contact qu’en 1950. Raoul écrira plus tard : « Cette

brouille reste le chagrin de ma vieillesse ».

Georges quitte la Fondation

L’année 46, déjà assombrie par les querelles intestines, s’alourdit encore de la poursuite de l’inspection de l’Assistance publique. Cette fois le rapport reproche à l’œuvre de faire pression sur les mères pour qu’elles abandonnent leur enfant plutôt que de le garder et de trop peu respecter les délais légaux avant de remettre les enfants aux parents adoptifs.

Pour la deuxième fois, le préfet de la Seine interdit à l’œuvre de continuer le placement d’enfants à quelque titre que ce soit et pour quelque motif que ce soit. Pour la deuxième fois le préfet de police, Charles Luizet, ancien résistant nommé par de Gaulle, reproduit la même erreur en ne donnant aucune possibilité à la Fondation de répondre à l’attaque. La Fondation saisit à nouveau le Conseil d’État du nouvel abus de pouvoir du préfet de police, elle obtempère trois jours puis reprend son activité.

Le 5 avril 1946, lors d’une séance du Conseil d’administration, Georges veut imposer une stratégie plus offensive d’installation vers la province ; il accuse formellement le conseil de ne pas respecter la volonté du fondateur, de ne pas poursuivre l’activité dans les conditions conformes au testament. Insuffisamment suivi, se sentant désavoué, il décide de se démettre de ses fonctions. Et ne reviendra pas cette fois sur sa décision.

Georges est très affecté par cet arrêt brutal d’une responsabilité dans laquelle il avait mis tout son cœur, dont il était convaincu de l’utilité sociale, dans laquelle enfin il avait engagé toute sa vie pendant 11 ans. De ses notes, nous extrayons ces quelques mots significatifs des causes de son chagrin : « Après ces déchirements où notre famille et notre œuvre avaient sombré… » . Il se relève et reprend certaines des activités qu’il menait avant son implication dans l’œuvre ; il diffuse un enseignement à l’Institut Catholique, il recrée une activité médicale, enfin il reprend sa qualité d’expert près des tribunaux de Seine et Oise. Dans le même temps, il prend le risque d’appuyer la défense de certains prisonniers politiques injustement victimes de l’épuration et dont il connaissait l’innocence. Ainsi de l’amiral Decoux auquel le Pouvoir reprochait très injustement d’avoir collaboré avec les Japonais alors même qu’il s’était opposé à eux autant qu’il était possible pour préserver les intérêts de la France. Amené en France pour y être traduit devant la Haute Cour de justice, Decoux est gardé à vue pendant plusieurs mois à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce. Les diverses accusations portées contre lui ayant toutes été reconnues comme sans objet, il bénéficiera finalement d’un non-lieu en 1949.

Un an plus tard, Georges quitte Paris pour s’installer à Néris-les-Bains, dans l’Allier, au nord de l’Auvergne, région dont sa femme est originaire. Il fonde une association de cures infantiles et, avec le concours d’un emprunt, achète le château de Néris-les-Bains. Aujourd’hui encore le château abrite une activité d’aide sociale.

Le départ de Georges est lourd de conséquences. Dès le mois de mai 1946, Denise Allard avait à son tour quitté définitivement la Fondation. Ancienne élève puéricultrice de l’école, devenue pendant un temps secrétaire administrative et comptable de la Fondation puis secrétaire de Georges, elle connaissait tous les rouages de la maison et se trouvait très aimée de tous. Denise, que nombre de ses amis appellent Diane, deviendra plus tard,

à la mort de sa femme, la seconde épouse de Georges.

Une autre conséquence importante est la fermeture de l’école d’aide-puéricultrice. C’est une perte d’activité mais aussi une perte de prestige.

En attendant de choisir un successeur à Georges, le Conseil d’administration conforte Madame Kerleau dans son rôle de directrice technique dont le rôle est la prise en charge des berceuses et de la santé des pouponnières. Elle est assistée de Janine Lamy. Tout comme Denise Allard, cette dernière est une ancienne élève de l’école d’aide-puéricultrice.

1953 : le Conseil d’administration édicte un nouveau règlement

Aux statuts de la Fondation tels qu’ils ont été conçus à l’origine ne peuvent se substituer d’autres statuts. Mais bientôt 20 ans ont passé et avec quels changements ! Aussi décide-t-on d’introduire un nouveau règlement en conformité avec les statuts et qui tienne compte des expériences passées et des nouvelles obligations administratives. Pourtant dès l’article 1, nous trouvons des modifications qui trahissent sinon la finalité même de l’œuvre du moins son aire géographique. Le texte de 1934 s’énonce : « L’établissement dit Fondation d’Heucqueville a pour but de créer, développer et faciliter en France à l’égard des enfants abandonnés, la pratique de l’adoption », la version 1953 dit « La Fondation recueille à Paris, dans sa pouponnière, 81-85 boulevard Montmorency, les enfants sains abandonnés et promouvoir leur adoption ». Outre la précision apportée sur les enfants qui doivent être sains, précision qui n’apporte rien à l’esprit des fondateurs, une autre modification vient couper tout espoir à Georges de voir la Fondation sortir de Paris : la Fondation recueille à Paris remplace les mots dans toute la France.

On notera également plus de rigueur dans l’article consacré aux dons. Les statuts désignent les ressources de la Fondation au quatrième alinéa de l’article 4 : (Elles se composent…) – du produit des ressources créées par le fonctionnement des sections d’adoption, tels que remboursements des pensions d’enfants et des frais par les parents adoptifs, cotisations et dons ».

La nouvelle version énonce (article 20) : Aucun don ne sera reçu par la Fondation ni des parents adoptifs, ni des familles d’accueil, depuis le jour où elles auront manifesté le désir de recevoir un enfant aux fins d’adoption ou de légitimation adoptive. Toutefois la Fondation peut recevoir le remboursement des frais exposés pour l’enfant lorsque les familles d’accueil en expriment le désir. Il va de soi que l’énoncé de cette règle vient en contre-feux envers ceux qui soupçonneraient l’œuvre de lier don et adoption.`

Les autres articles ne contredisent pas le document initial, par contre ils sont un protocole rigoureux de la façon dont les enfants doivent être recueillis et les adoptants choisis en respectant le protocole légal.

Vous pouvez consulter en annexe les deux textes ci-dessus. Notez bien qu’un terme peut vous paraître choquant, on le trouve à l’article 12 du nouveau règlement de 1953 ; il s’agit du terme élevage. Nous sommes plus habitués à ce vocabulaire pour désigner les soins donnés aux ovins, bovins, caprins ou autres petits cochons; le jargon professionnel des pédiatres l’utilise pour désigner les soins à donner aux petits bébés humains ; ce n’est pas en vain que l’un des ouvrages de Raoul s’intitule : L’élevage en commun des nourrissons : les pouponnières. (Maloine, 1922, 244 pages).

Quelles sont les personnalités qui mirent en place ce nouveau règlement ?

Le moment est opportun de dire quelques mots des membres du Conseil d’administration. En 1953, il est composé des personnes ci-dessous :

Président : Raoul d’Heucqueville

Vice Présidente : Louise Lafon

Trésorier : François Boulloche

Secrétaire général: M. Chantereau

Secrétaire : Mademoiselle Bausch

Administrateurs:

Roland Boscary-Monservin

Georges Pompidou

Pierre Volf

Docteur Ancel

Docteur Pruvost

Georges Pompidou

Georges Pompidou rejoint le Conseil d’administration en 1946 et il en restera administrateur jusqu’au 15 juin 1969, date à laquelle il deviendra président de la République. Cette prise de responsabilité d’un homme qui, depuis quelques mois est devenu chef de cabinet de De Gaulle, n’est nullement due au hasard. Mais mieux vaut laisser la parole à Alain Pompidou qui dans le livre qu’il consacre à sa mère, intitulé tout simplement « Claude » écrit « Au bout de sept ans de mariage, l’absence d’enfants représente un drame personnel pour Claude et une profonde déception pour Georges qui tient à fonder une famille. Approchant de près les personnes engagées auprès de nouveau- nés dépourvus de tout, il évoque avec sa femme, la possibilité d’une adoption qui peut désormais se faire en toute légalité, notamment pour les bébés nés sous X puis abandonnés par leur mère et non reconnus par un père inconnu ou sans scrupule ». Les Pompidou approchent alors la Fondation à travers sa déléguée, Louise Lafon, et adoptent Alain, né le 5 avril 1942.

Quelques années plus tard, Louise Lafon, impressionnée par l’intelligence et l’humanité de Georges Pompidou, lui demande de rejoindre le Conseil d’administration de la Fondation, à titre bénévole —comme les autres membres du Conseil. Georges Pompidou est alors maître des requêtes au Conseil d’État et maître de conférence à l’École libre des Sciences politiques ; depuis 1944, il est aussi un conseiller actif du général de Gaulle. L’année même ou il entre au Conseil d’administration, de Gaulle, alors président du Rassemblement du peuple français (RPF), lui a demandé, le 23 avril, de devenir son chef de cabinet. Convaincu de l’utilité de la cause que défend la Fondation mais également séduit par les qualités humaines de Louise Lafon et par les conditions dans lesquelles s’étaient passées les démarches d’adoption d’Alain, Georges Pompidou accepte la responsabilité qui lui est offerte. Les comptes rendus du Conseil d’administration le désignent de manière continue comme administrateur de la Fondation —et non trésorier comme de fausses informations l’ont laissé croire— et atteste de sa participation attentive à toutes les réunions pendant 23 ans.

Roland Boscary- Monsesrvin

La fidélité de Georges Pompidou, nous venons de le voir, s’est manifestée pendant plus de deux décennies. Pourtant un autre administrateur est restée au Conseil pendant plus de temps encore. Il s’agit de Roland Boscary-Monsservin.

Dès la composition du premier Conseil d’administration de la Fondation, en 1936, figure un Monsservin : Joseph. Rien d’étonnant à cela, il appartient à la famille de Marie Monsservin, mère de Charles d’Heucqueville. Procureur de la République puis juge d’instruction, le magistrat devint président du tribunal d’instance d’Espalion en 1937. Il avait par ailleurs été député de l’Aveyron entre 1898 et 1902.

Roland Boscary-Monsservin lui succéda au Conseil d’administration à sa mort en 1944. Il était selon les liens de sang, son neveu. Mais un neveu très vite orphelin de père et que son oncle adopta ; aussi l’état-civil ajouta-t-il au nom du jeune Roland Boscary le nom de Monsservin. Roland Boscary-Monsservin fit une longue carrière comme élu de la République : il fut successivement maire de Rodez, député puis sénateur de l’Aveyron. Il fit également parti de l’Exécutif comme ministre de l’agriculture sous le gouvernement de Félix Gaillard. Jusqu’à la dissolution de l’œuvre en 1979, c’est à dire pendant 34 ans, il resta un administrateur actif et un loyal défenseur de la Fondation face aux attaques dont elle fut victime.

François Bouloche,

Nous l’avons vu plus haut, Raoul avait demandé à François Boulloche qui l’avait accepté avec générosité de succéder à son oncle Paul Boulloche. Ce dernier, conseiller à la Cour de cassation, faisait partie du Conseil d’administration de la Fondation dès son origine. Nous avons vu plus haut combien sa mort, en 1945, avait affecté Raoul.

Francois Boulloche était Inspecteur des finances, Sa famille, entrée très tôt dans la résistance avait payé un lourd tribu à la guerre et à elle toute seule, elle est la dénonciation criante des camps de concentration : son frère Jacques est mort à Buchenwald, sa belle-sœur, Hélène, à Ravensbrüch, son neveu, Robert, à Elrich. Quant à son autre neveu, André Boulloche, polytechnicien, engagé courageusement dès les premières heures contre l’occupant, il fût arrêté à son domicile par la Gestapo le 12 janvier 1944, déporté en Allemagne au camp de Buchenwald, puis à celui de de Flossenbürg où il sera libéré par les Américains le 23 avril 1945 après deux tentatives d’évasions. Il fut ministre à deux reprises sous la présidence de René Coty puis de Charles de Gaulle.

François Boulloche, très affecté par le massacre de ses proches était un gaulliste convaincu, politiquement opposé à Georges. Entré en 1945 au Conseil d’administration, il y resta jusqu’en 1962, soit 17 ans et y exercera une forte influence.

Pierre de Chantereau,

Ingénieur de profession, Pierre de Chantereau a été présenté et introduit par François Boulloche. Il apparaît pour la première fois au Conseil d’administration de 1956 comme administrateur avant de devenir secrétaire général l’année suivante. Il restera très fidèle au poste jusqu’à la dissolution de la Fondation en 1979 et y aura ainsi consacré 22 ans de sa vie.

Pierre Volf

Avocat, ami intime d’Odette Lévy, seconde épouse de Raoul, pierre Volf apparait au Conseil d’administration pour la première fois en 1956, il devint président de la Fondation à la mort de Raoul d’Heucqueville en 1959 et le restera jusqu’à sa disparition en 1968.

Les médecins

En l’état de nos recherches, nous disposons de peu d’informations en ce qui concerne les médecins qui se succédèrent au Conseil d’administration, les docteurs Ancel, Pruvost puis Daguin et la doctoresse Budin. Les deux premiers restèrent peu longtemps, par contre, le docteur Daguin entra en 1956 pour disparaître en 1968, c’est également en 1956 que fut cooptée la docteur Budin qui resta jusqu’à la fin de la Fondation, soit une présence de 23 ans.

1956 : Création de l’ASE

L’Aide sociale à l’enfance gère entre autres les dossiers des naissances sous X et leur placement en vue d’une adoption. Elle devient donc un interlocuteur privilégié de la Fondation.

Le départ de Louise Lafon : autre temps, autres pratiques

L’année 1957 marque un tournant dans l’histoire de la Fondation. Au mois d’octobre, après 22 ans de service bénévole comme déléguée de l’œuvre en même temps que vice-présidente depuis 3 ans, Louise Lafon donne sa démission en tant que déléguée. Elle qui a tant fait pour apparier enfants à l’abandon et parents adoptifs est découragée par les critiques émises à son encontre de la part de l’Assistance publique. Elle a 61 ans, elle a donné le meilleur d’elle même. Femme de cœur, prête sans aucun doute à transgresser une loi ou un protocole quand ils lui paraissent aller à l’encontre de l’intérêt de l’enfant ou que l’urgence s’impose, elle ne se sent pas capable de s’adapter aveuglément aux protocoles que veut introduire l’Administration. À ses yeux ils amoindrissent l’aspect le plus humain de son métier. Son ressenti ressemble par beaucoup de côtés à celui de ces infirmières visiteuses qui, après avoir vécu une vie professionnelle au plus près des familles, souvent les plus démunies, pour les aider à lutter contre la tuberculose, se virent remplacer à la fin des années 30 par des assistantes sociales diplômées dont elles jugeaient les pratiques moins humaines, bien loin du terrain. Ce que Louise ne sait pas au moment où elle s’en va, c’est qu’elle vivra encore jusqu’en 1995 : elle mourra centenaire !

Louise Lafon est dans l’immédiat remplacée par Madame Grestead, assistante sociale diplômée et payée, puis trois ans plus tard par Madame Lefeuvre, infirmière diplômée et assistante sociale au Service social de l’Enfance en danger moral, mais également monitrice depuis 10 ans à l’école d’assistantes sociales de l’UNCAF où elle est chargée des cours de perfectionnement .

23 décembre 1958 : une ordonnance n° 58-1301relative à la protection de l’enfance met en place une nouvelle procédure : l’adoption doit désormais résulter d’un jugement.

Sans qu’il existe de cause à effet dans cette coïncidence, la Fondation affiche cette année-là un déficit qui oblige à prendre 4.890.045 francs sur la réserve. La raison en tient à ce que l’occupation de la pouponnière n’a pas été complète et que les réductions consenties aux familles nécessiteuses ont encore diminué les recettes.

La mort de Raoul

En 1954 Raoul a 78 ans, il y a quelque temps déjà qu’il a passé la date de la retraite et même l’âge limite d’activité qu’admet l’Ordre des médecins ; sa compagne, Odette Lévy, le presse de se retirer. Une dernière fois, il se tourne vers son fils Georges et lui écrit : « Je serai la matinée à la Fondation, je préparerai la prochaine assemblée générale de l’œuvre. J’aurai besoin de toi, car je tiens à ce que tu rentres la tête haute à la Fondation où tu es destiné à remplir un rôle actif que je ne peux plus tenir de façon convenable. Nous en reparlerons ». Déjà Raoul avait rédigé le procès-verbal d’une délibération du Conseil, exprimant le vœu du retour de Georges. François Boulloche proteste que le procès-verbal est inexact et en fait annuler ce qui concerne Georges.

Sa famille, ses amis, les membres de la Fondation annoncent le décès de Raoul d’Heucqueville en novembre 1959. Né en 1889, il avait tout juste 80 ans. Peu de temps avant son décès, il avait épousé Odette Lévy dans la plus grande discrétion.

Peu après la mort de son père, le 24 novembre, Georges écrit à Pierre Volf une lettre qui en dit long sur les rancœurs et les dissensions qui subsistent depuis près de quinze ans. Nous citons :

« Dans mon grand deuil, je regrette qu’il ne me soit pas permis de déférer au vœu que mon cher père avait exprimé si souvent dans ses dix dernières années, que je prenne sa succession à la Fondation. Toi-même pour l’apaiser avait insisté pour que j’accepte… Mon effacement depuis le 15 décembre 1945 n ‘était pas du détachement pour cette œuvre que mon père et moi, auprès du Fondateur (Charles d’Heucqueville) avions préparé puis réalisé ensemble après sa mort, seuls désignés à cette fin, tous deux par son testament ».

Il continue :

« Pour la poursuivre à l’avenir, il faut faire appel à des administrateurs jeunes , capables de suivre l’évolution rapide des textes qui la régissent (l’adoption) Raoul d’Heucqueville mon fils ainé , héritier du nom, confident quotidien de son grand-père, père lui-même de deux jeunes fils, apporte les garanties morales et la formation juridique indispensable à l’administration d’une œuvre de l’enfance. Notre famille d’Heucqueville dont je suis hélas devenu aujourd’hui le chef n’accepte aucun autre représentant au sein de votre conseil, en particulier tel candidat (ma sœur) que le fondateur à dessein n’avait pas désigné et qui depuis vingt-cinq ans n’a jamais apporté aucun concours à son œuvre ».

Le choix de Marie d’Heucqueville permettait avec intelligence aux tenants de l’éviction de Georges et de son fils, de conserver au Conseil d’administration un membre de la famille d’Heucqueville comme l’exigeaient les statuts élaborés à l’origine. Malgré les plaidoyers de ouise Lafon et de Roland Boscary-Monservin la porte se referme. Et poursuivant la cabale rganisée contre Georges en 1946, François Boulloche la ferme à clé en précisant :

« Il faut craindre avec le fils les mêmes difficultés plus tard qu’avec le père que nous avons révoqué… » C’est en quelque sorte le coup de pied de l’âne, d’une grande méchanceté, en même temps qu’une grossièreté vis-à-vis de Georges d’Heucqueville junior.

Le décès entraîne la modification du Conseil d’administration ; à la date du 16 mai 1959, il

est ainsi constitué :

Président : Pierre Volf,

Secrétaire général : M. Chantereau,

Trésorier : François Boulloche,

Administrateurs

Georges Pompidou,

Roland Boscary-Monservin,

Docteur Daguin,

Docteur Budin.

Marie de Boissieu, née d’Heucqueville, acceptera quelques semaines plus tard de s’y joindre. Christiane Durand est engagée pour devenir directrice administrative de l’œuvre. Elle le restera jusqu’à l’extinction de la Fondation et nous aurons l’occasion de reparler d’elle, notamment lors de la fermeture de la Fondation.

L’inspection de 1960 : le respect mutuel retrouvé

Madame Gresteau démissionne. Elle est remplacée par Madame Lefeuvre, infirmière et assistante sociale diplômée d’État ; elle a exercé pendant vingt ans au service social de

l’Enfance en danger moral. Elle était en même temps monitrice depuis 10 ans à l’école

d’assistantes sociales de l’UNCAF, chargée des cours de perfectionnement. Quelques jours

après sa prise de fonction, la Fondation reçoit une nouvelle fois la visite de l’Administration

générale de l’Assistance publique. Cette fois, c’est une demoiselle Maisonneuve qui mène une inspection en profondeur les 16 et 24 février, 3 mars et 5 avril.

Son rapport (conservé aux Archives nationales où il est consultable) est publié le 19 mai 1960. Il est très positif quant au fonctionnement de l’œuvre et dénote une attitude respectueuse du travail accompli, sans aucune animosité, en même temps qu’un professionnalisme rigoureux.

Si Mademoiselle Maisonneuve constate le même type d’anomalies que les rapports précédents, en particulier l’absence de régularisation d’un certain nombre de situations, elle est aussi beaucoup plus explicite: son rapport note que 27 enfants placés n’ont pas encore été régularisés mais indique les raisons de ces anomalies. Aucune d’entre elles n’est due à une quelconque négligence de la Fondation, mais bien à des circonstances extérieures dues à la disparition, la négligence, le divorce, ou encore la maladie ou le décès des adoptants.

Avec les responsables de la Fondation, elle s’interroge sur les dispositions à prendre quand l’attitude des parents adoptifs paraît disconvenir ; ainsi du cas de ces recueillants qui, « très attachés à la fillette, (en) diffèrent l’adoption voulant lui réserver la possibilité d’épouser un petit garçon également confié par l’œuvre et qu’ils ont adopté. Il s’agit de gens très simples que nous avons vus dans le bureau de Me Volf à la fondation et qui croient agir pour le bien des deux enfants. Me Volf envisagerait de reprendre la fillette si les recueillants persistent dans leurs intentions qui ne paraissent pas saines et peuvent faire craindre certains déséquilibres. Il conviendrait, semble-t-il, de demander à M. le Directeur départemental de la Population d’Indre-et-Loire de bien vouloir prescrire une enquête approfondie sur la situation et le comportement des recueillants et de donner un avis quant à la décision éventuelle de retrait de la famille envisagée par Me Volf ».

Le rapport se clôt sur le constat que le compte de fonctionnement de 1958 s’est soldé par un déficit de 4.890.045 F imputé sur la réserve libre.

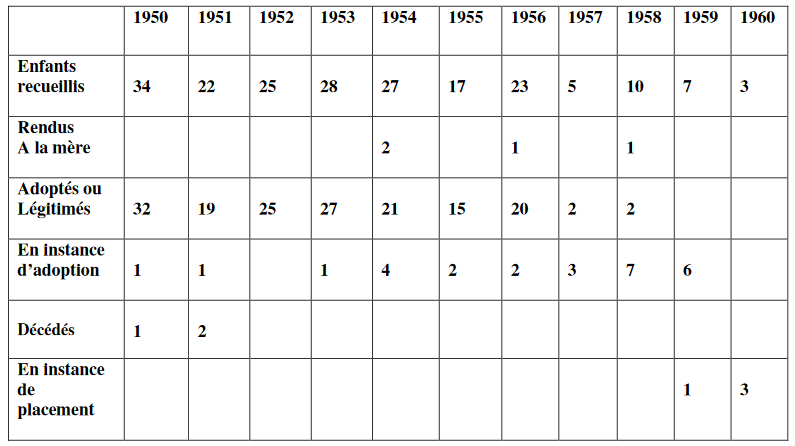

On découvre d’ailleurs, à l’occasion de ce rapport, que l’évolution socio-économique du pays et celle des mœurs a eu un effet bénéfique sur la diminution des abandons : les mères qui abandonnent sont de moins en moins nombreuses. En 1950, la Fondation a recueilli 34 enfants ; ce chiffre passe à 17 en 1955 et à 3 en 1960. Le tableau ci-dessous livre le détail de cette évolution :

On le voit à la lecture de ce tableau, entre 1950 et 1960, il est passé 201 enfants à la Fondation pour adoption, c’est à dire qu’en dix ans, l’œuvre a recueilli moins d’enfants que pendant la seule année 1944. Eu égard aux difficultés identifiées dans le rapport de 1960, on imagine aisément celles qu’ont rencontrées les fondateurs pendant et dans l’immédiat après guerre !

Toute adoption est une aventure, tout à la fois cruelle, heureuse, immorale, généreuse, dangereuse et constamment à la limite de la loi, loi qui voudrait à la fois la plus grande discrétion et la plus grande transparence.