Les prémisses de la guerre

La période de l’entre-deux-guerres a fait l’objet d’une multitude d’ouvrages et d’articles ; il s’en publiera d’autres encore et il y a quelque gageure à tenter de montrer en quelques lignes l’engrenage qui a conduit du premier désastre au second qui n’en fera pas moins de 50 millions de morts. La Grande Guerre avait laissé l’Allemagne, plus encore que la France, exsangue. Le traité de Versailles signé le 28 juin 1919 allait achever de couper les ailes et de rogner les griffes de l’aigle qui fait son symbole. Rappelons-le, en droit international un traité est un contrat ou un accord entre partis. Le traité de Versailles ne correspond en rien à cette définition : autour de la table de la conférence de paix ne figurait aucun allemand et le traité a été minutieusement rédigé par les seuls alliés. Aux yeux de la population allemande, il n’est donc pas un contrat, encore moins un accord ; il est perçu comme un diktat.

Alors même que le premier article du traité crée la Société des Nations afin de préserver la paix, les onze autres articles ne contiennent rien de propre à favoriser la réconciliation des peuples non plus qu’à établir enfin une paix durable en Europe. Les dispositions en sont drastiques, elles définissent de nouvelles frontières ; elles limitent le potentiel militaire de l’Allemagne en effectifs comme en matériel ; surtout, elles énoncent des charges économiques et financières ruineuses : malgré les mises en garde des économistes, celles de Keynes en particulier, l’Allemagne est contrainte à verser 132 milliards de marks-or de 1914 comme indemnités de guerre aux nations lésées dont 52% pour la France dont la logique, inspirée de Clémenceau, est de « faire payer le boucher ». Pourtant, elle fait face et, dès 1924, deux ans après le France, elle retrouve une croissance dynamique ; en 1929, elle dépasse son niveau de production de 1913. Bientôt le jeudi noir du 24 octobre 1929 ouvre une crise financière sans précédent aux États-Unis, crise qui prend durablement une ampleur internationale. Elle conduit, entre autres, le président Hoover puis son successeur Roosevelt à accroître la pression sur les Allemands pour qu’ils accélèrent le remboursement de leur dette. Le résultat se traduit en cinq millions de chômeurs et une grande misère populaire, facteurs essentiels des troubles intérieurs qui amèneront en quelques années les nazis au pouvoir et avec eux les plaies d’un nationalisme exacerbé.

Aux élections de septembre 1930, le Parti national socialiste ouvrier, en d’autres termes les nazis, que dirige Adolphe Hitler, recueille 18,3% des voix, avec 102 députés. Trois ans plus tard, Hitler obtient les pleins pouvoirs ; il impose progressivement sa dictature à l’Allemagne. Il engage le pays dans une politique fondée sur une classification raciale des hommes selon la qualité présumée de leur sang ; au plus haut une race supérieure d’aryens, au plus bas les tsiganes, les asiatiques, les slaves et les noirs ; quant aux juifs, Hitler veut leur élimination totale. Enfin il proclame la nécessité d’accroître les territoires et se dote des moyens d’y parvenir par l’ouverture d’usines d’armement et la reconstitution d’une armée.

La production de chair à canon

En bonne logique, le gouvernement allemand engage parallèlement une politique nataliste vigoureuse, avec le double objectif de favoriser les naissances pour augmenter la population et préparer la politique expansionniste, tout en limitant cet essor démographique à la seule partie de la population aryenne. Il prend des mesures pour soutenir les familles tels le crédit au mariage à taux zéro et les allocations familiales ; il y associe des mesures répressives pour interdire tout mariage entre aryens et tout autre personne issue d’autres groupes réputés « inférieures ». À cela s’ajoutent de vastes campagnes de propagande et des mesures fortes contre l’avortement.

La France se préoccupe tout autant que l’Allemagne de la répercussion de la natalité sur les contingents militaires même si les deux pays se défendent de vouloir fabriquer de la chair à canon. Les encouragements aux familles nombreuses se succèdent, les primes à la natalité, l’amélioration des conditions de travail avant et après l’accouchement, l’obligation d’accorder un congé maternité et, pour certains employeurs, d’attribuer des allocations sont autant de mesures qui auraient dû permettre à la France de se situer au même niveau de natalité que son adversaire. Malgré des efforts égaux de propagande et de semblables mesures contre l’avortement, les résultats restèrent très en deçà de la réussite connue Outre-Rhin. Pendant la décennie qui précéda la guerre on fabriqua plus de cercueils que de berceaux et, en 1939, la population continuait à stagner et à vieillir chez nous alors qu’en Allemagne le taux de fécondité atteignait 2,44 par femme en 1939-1940.

Le voyage à Rochecorbon

Sourds aux discrets messages de leurs ambassades et à peu près muets devant les vociférations du tyran, les gouvernements étrangers restent muets pendant des années. Toutefois depuis plusieurs mois la tension est grande. Les ambassades et les communiqués se suivent ; ils n’influencent en rien la ligne de conduite de Hitler : après l’annexion de l’Autriche puis de la Tchécoslovaquie, l’intention du Reichführer est claire, et même claironnée : redonner à l’Allemagne le port de Dantzig, ouvert sur la Baltique, et devenu ville libre lors du traité de Versailles et cela va de soi — à quoi bon posséder un port si on ne peut y accéder ?— s’en assurer l’accès en récupérant le corridor de Dantzig, cette bande de terre autrefois peuplée d’Allemands. L’Allemagne envahit la Pologne le 2 septembre. Le 3 à l’heure du breakfast, la Grande-Bretagne, puis, à l’heure du thé, la France, déclarent enfin la guerre à l’Allemagne.

À la fondation, Raoul et Georges surveillent avec d’autant plus d’attention la situation qu’il leur appartient de protéger les enfants. D’ailleurs 16 000 petits Parisiens ont quitté la ville les jours précédents, préfiguration de l’effrayant exode qui aura lieu près d’un an plus tard, pour fuir la fulgurante invasion des forces allemandes, en juin 40. Déjà on a pris langue avec le préventorium de La Croix-Rouge à Rochecorbon, petite commune d’alors moins de 2000 habitants, près de Tours ; le lieu et le personnel médical sont à même de recevoir les bébés. Le 2 septembre 1939, ce sont donc une trentaine de bambins qu’un autocar conduit à Rochecorbon. Quel voyage ce dut être ! Parmi les lecteurs de ce texte, quelques uns sont certainement encore en vie : ils sont nés au début de l’été 39 et ont 77 ans au moment où nous écrivons ces lignes. Le chauffeur du car, garagiste à Châteaudun a fait le trajet aller à vide, dans le calme. Par contre, il doit avoir gardé un souvenir bien vif du voyage de retour tout au long de sa vie. Quelle équipée ! Une trentaine de berceaux sur les sièges, sept ou huit jeunes élèves puéricultrices, tout de rose et blanc vêtues, voletant d’un enfant l’autre, l’odeur mêlée des biberons et des couches, enfin les braillements incessants des nourrissons ! Il a dû mettre au moins sept ou huit heures à faire les 240 kilomètres de la RN10, zigzaguant à travers les rues des villages, pestant contre les embouteillages dans les villes, s’arrêtant aux multiples passages à niveaux avant de rouler à l’ombre des platanes…

Pendant ce temps là, Raoul, médecin militaire, est mobilisé. Il est de ceux là qui ont combattu pendant la Première Grande guerre ; il en porte cruellement les mauvaises séquelles d’une blessure à la tête qui se manifestent chaque jour et altèrent son comportement. Pourtant, il rejoint son unité en Lorraine, à Commercy. Quant à Georges, il est exempté du service militaire pour sa maigreur. Il est affecté à des tâches tout aussi utiles dans les hôpitaux. Il met à l’abri sa femme et ses quatre enfants dans une propriété familiale près de Châteaudun; avec eux, il se charge de 5 enfants de la Fondation : deux bébés et trois enfants plus âgés. Les accompagnent, Madame Kerleau, directrice technique de la Fondation, une élève interne, Amélie Agnoux, une femme de ménage, Anna. Denise Allard, jeune élève interne, d’abord réfugiée dans sa famille dans la région voisine, les rejoindra quelques jours plus tard ; désireuse d’aller voir à Rochecorbon une jeune enfant algérienne, Nicole, à laquelle elle s’était attachée, elle avait demandé à Georges la permission de faire le voyage et de poursuivre là-bas son stage étudiant. La réponse avait été rapide et définitive : Vous serez beaucoup plus utile ici auprès des cinq enfants ; vous pourrez poursuivre votre formation en en même temps m’aider dans le travail de secrétariat et de comptabilité ! C’est ainsi que dans cette petite fondation temporaire, Denise se fait berceuse la matin et secrétaire l’après midi, remplaçant l’ancienne secrétaire déjà partie avec les ambulancières de la Croix Rouge. Pendant cette période, avec l’aide de Me Guinard, elle met au point l’administration selon le nouveau code de la famille du 29 juillet 1939 qui crée, rappelons-le, la légitimation adoptive sans l’intervention des pères et mères naturelles. Aussi durant cette période, entre septembre 39 et mai 40, Georges se met à la disposition du ministre de la santé pour remplacer ses collègues sous les armes. Il voyage pendant la semaine entre Lavilletertre, le Boulevard Montmorency ou est restée une permanence et l’hôpital Sainte Anne où il appuie le professeur Laignel-Lavastine dans un lieu déserté des chefs de clinique, du personnel technique et ds élèves, presque tous mobilisés ; seuls sont restés les malades. Les trajets deviennent de plus en plus difficile au milieu des hordes de réfugiés qui embouteillent les routes tandis que les ponts de l’Oise et de la Seine sautent les uns après les autres. Bientôt, le 12 mai 1940, l’aviation allemande bombarde le très proche terrain d’aviation où sont alignés 650 appareils, une cible de choix pour la luftwaffe. Devant les dégâts, Georges décide d’embarquer sa famille et ses cinq enfants de la Fondation à Vicq (Allier), dans la propriété d’une tante de sa femme. Bien lui en a pris, les bombardements sur Châteaudun se poursuivent plusieurs jours encore et font de nombreux dommages collatéraux. Tous restent à Viq jusqu’à l’armistice en juin 40. Pendant cette période la Fondation est donc dispersée en quatre lieux : une permanence boulevard Montmorency à Paris et les enfants dispersés entre la Rochecorbon, Châteaudun puis Vicq.

La fin de la drôle de guerre

La situation dure de septembre 39 à mai 40, ce temps incertain de la Drôle de guerre où notre armée assiste l’arme au pied à la défaite de la Pologne jusqu’aux quelques semaines de combat de la Bataille de France. La France a connu l’attente, l’exode, la déroute, la défaite ; elle subit l’occupation. Boulevard de Montmorency, on ouvre à nouveau portes et volets. Le car fait le voyage retour par la RN10 ; on prépare les berceaux, on fait chauffer les biberons. Raoul est déjà aux commandes depuis le 20 juillet. Arrêt sur image, une image significative de l’idée que le président de la Fondation se faisait de sa mission : gare d’Austerlitz, sanglé dans son uniforme de médecin-commandant, à leur retour, il accueille son fils, les siens et les cinq enfants ; à peine a-t-il pris le temps de les embrasser qu’il s’empare des deux bébés, les prend affectueusement dans ses bras puis refuse de les rendre pour les conduire jusqu’à sa voiture! Les badauds se montrent quelque peu ébahis…

Le 6 mai 1940, le ministère de la Santé propose à Georges, qui l’accepte, de réintégrer les hôpitaux psychiatriques pour la durée de la guerre et servir en tant que médecin-chef a l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Lille. Il y arrive en train le soir sous les bombardements qui marquent le départ foudroyant de la Campagne allemande du 10 mai 1940 en Belgique. Son supérieur le renvoie aussitôt à Lavilletertre où se trouve le centre de soins et d’éducation des enfants nerveux qu’il a créé avec les frères de Saint-Jean-de-Dieu.

Le 3 juin 1940, trois semaines après le début de l’offensive allemande, Paris est bombardée par la Luftwaffe. L’opération, baptisée Paula, cible les nombreuses bases aériennes d’Ile-de-France, ainsi que le ministère de l’Air et les usines Citroën, situées Quai de Javel, qui fabriquaient des armements. La défense aérienne française est insuffisante malgré la participation de pilotes tchèques et polonais ainsi que de quelques avions belges et britanniques ; la DCA française est inefficace à l’exception de quelques canons de 90 mm de la Marine. Georges d’Heucqueville en arrivant à Paris pour organiser l’évacuation des malades de Lavilletertre trouve la porte d’Auteuil jonchée de débris qui obstrue le boulevard Montmorency en un tas de 10 mètres de hauteur. À proximité immédiate de la Fondation dont les vitres sont cassées, deux immeubles immédiatement voisins ont été détruits. Georges et Raoul et Louise Lafon se retrouve, dans le cabinet de Raoul. Ce dernier garde un calme olympien ; en est-il de même de Louise Lafon, qui cet après-midi là conduisait un bébé à la pouponnière et s’est trouvée quelques heures plus tôt encadrée de bombes, tombées à moins de 50 mètres. L’enfant et la déléguée en réchappent, plus heureux que les 254 morts et 652 blessés que fit l’opération Paula. Georges retourne à Vicq, prés des enfants déplacés.

Notre pays, puissance coloniale avérée, se voit à son tour colonisé, méthodiquement, jour après jour. L’envahisseur exploite tout : les matières premières, la production industrielle et agricole mais aussi les forces humaines. Le Service du travail obligatoire (STO) impose la réquisition et le départ de quelque 650 000 travailleurs français afin de participer à l’effort de guerre allemand. Ils s’ajoutent aux prisonniers de guerre déjà sur place et se complètent des volontaires encouragés à venir remplacer un prisonnier que les Allemands s’engagent à libérer, ou, plus souvent encore attirés par le simple appât du gain. Cette absence des hommes pèse dans les familles, blesse la vie des femmes.

Dès l’automne 40, La Fondation se trouve submergée par des dizaines de nouveaux nés issus de l’exode, puis, plus tard, par les bébés illégitimes des femmes dont les maris sont prisonniers en Allemagne ou requis pour le Service du travail obligatoire en Allemagne (STO). Submergée aussi par les demandes de jeunes filles sans emploi qui se sentent brusquement une vocation de puéricultrice et souhaitent y travailler.

L’État français et L’accouchement sous X

Dès 1941, avant même la mise en place du STO, le gouvernement Pétain cherche à lutter avec plus d’efficacité contre les avortements et à résoudre les nombreux problèmes que pose l’identité des enfants nés des unions de toutes sortes, notamment entre les femmes françaises et les Allemands. Le problème se posait avec acuité : les travaux de recherche sociale sur le sujet nous disent que ce sont près de 100 000 enfants, « enfants blonds », « enfants de boches », qui naitront de ces unions qu’à la fin de la guerre on appellera la « collaboration horizontale ». Toutes ces unions ne sont pas amoureuses ; le viol, la prostitution, le besoin économique de garder un boulot de lingère ou de femme de ménage y ont leur part. Il s’en ajoutera bien d’autres d’ailleurs, des enfants ni blonds ni boches, nés d’amours semblables avec les soldats alliés venus libérer notre pays. Ajoutons que dans les années qui suivirent la guerre, pendant la longue période d’occupation puis de stationnement des forces françaises en Allemagne, nos virils soldats ne manquèrent pas de faire des enfants avec des femmes allemandes.

C’est ainsi que le décret-loi du 2 septembre 41 signe la notion d’accouchement sous X. Le

gouvernement de Vichy consacre le fondement moderne du droit de l’accouchement sous X en liant pour la première fois la gratuité de la prise en charge des frais d’hébergement et d’accouchement et le secret de l’identité des parturientes : « Pendant le mois qui précédera et le mois qui suivra l’accouchement, toute femme enceinte devra, sur sa demande, être reçue gratuitement et sans qu’elle ait besoin de justifier de son identité, dans tout établissement hospitalier public susceptible de lui donner les soins que comporte son état». Par ailleurs l’accouchement sous X annule la filiation et permet l’adoption plénière. Accoucher clandestinement, c’était mettre un enfant au monde en cachette. Avec l’accouchement sous X, l’État verrouille un peu plus le secret qui entoure la naissance des enfants abandonnés, adoptés ou non.

Une loi archaïque mais toujours présente

Compréhensibles dans le contexte social, religieux, et politique de l’époque, le

principe de l’accouchement sous X, même modestement aménagé comme il l’est, ne

devrait plus avoir place dans nos lois. Aux côtés de 194 pays, la France a signé en

1990 la Convention Internationale des Droits de l’Enfant promulguée par l’ONU le 20

novembre 1989. Cette convention stipule que l’intérêt supérieur de l’enfant doit

être une considération primordiale et qu’il a le droit de connaître ses parents et

d’être élevé par eux. Elle aurait dû mettre fin dans notre pays à cette violence d’État,

pourtant, avec l’Italie et le Luxembourg, nous restons seuls à conserver cet

archaïsme, en grande partie fondé sur la référence de ses tenants à une tradition

française. L’Organisation Mondiale de la Santé définit la maltraitance comme étant

toute violence présentant des conséquences graves sur le développement psychique

et psychologique des enfants. L’accouchement sous X, tel qu’il est encore pratiqué

aujourd’hui, répond sans ambiguïté à cette définition : une maltraitance caractérisée

contre l’enfant. Pour l’avoir vécu, nous ne pouvons ignorer les six cents enfants qui,

chaque année, se trouvent aujourd’hui encore, en France, abandonnés par leurs

géniteur. Aussi, nos lecteurs trouveront-ils sur ce site, les coordonnées des

associations de lutte contre l’accouchement sous X.

Un environnement difficile

Les hostilités ne changent en rien les finalités de la Fondation : mettre en relation des familles non seulement désireuses d’adopter mais aussi capables tant au plan moral que financier d’assurer l’éducation de l’enfant et d’en faire, à sa majorité, un citoyen responsable. La simplicité de l’énoncé ne doit pas nous cacher la complexité de l’action. Chaque adoption implique un grand nombre de personnes et conditionne un projet de vie ; il faut s’assurer de la bonne santé de l’enfant, préserver la vie de la mère et respecter son choix, s’assurer de la qualité des candidats adoptants, respecter les lois en vigueur, réussir le parcours des quelques mois qui, partant de la naissance, conduisent à l’adoption. Rien de tout cela n’est nouveau pour Raoul, non plus que pour Georges et Louise Lafon. Mais les ravages de l’invasion et les contraintes de l’occupation rendent les choses infiniment plus difficiles. Deux fois par semaine, tous trois se réunissent, avec monsieur Gallardot, juge d’instruction à la retraite, alors trésorier de la Fondation pour faire le point et prendre les décisions nécessaires. En fin d’après midi, chaque jour, Raoul reçoit un médecin, le docteur Labayl, spécialiste otorhinolaryngologiste à Bichat, qui chaque soir, de façon bénévole, en rentrant du travail, observe les bébés et les soigne si besoin est. Ainsi, chaque jour, deux médecins, Raoul et le docteur Label se trouvaient au chevet des enfants, une précaution sans doute rarement observée à cette époque.

Comme tout un chacun en zone occupée à cette époque, le personnel de la Fondation souffre des difficultés de ravitaillement en nourriture mais aussi en charbon alors que justement les trois premiers hivers de la guerre sont très froids ; à Paris, on note -16° en janvier 40 ; en janvier 41, avec 40 cm de neige, certains excentriques skient dans le parc de Saint-Cloud ; l’hiver suivant, Paris ne dégèle pas du 30 janvier au 3 mars.

Les transports deviennent de plus en plus difficiles. L’essence manque pour utiliser les voitures, les trains sont généralement bondés, rarement à l’heure. Il faut bien du courage à Louise Lafon, à Madeleine Lecœur, à Eugénie Bourdon, pour assurer leurs missions. La lenteur des trains les condamne à des nuits entières de voyage, parfois debout dans les couloirs, un bébé sur les bras. Ces retards ont parfois des conséquences tragiques, allant jusqu’au décès de l’enfant pendant le voyage. Les bombardements n’ont pas eu lieu au seul début de la guerre ; si 20% des édifices bombardés le furent par les Allemands au cours des premiers jours de l’été 1940, 15% le furent tout au long de l’occupation, le reste, soit 65%, se trouva détruit lors des bombardements stratégiques des alliés entre mars et juillet 44. Le risque était constant ; c’est ainsi que le 19 août 42, ce fut Eugénie Bourdon, déléguée d’Arras, qui fut prise dans un violent bombardement, un bébé dans les bras, en gare d’Abbeville ; l’un et l’autre, par miracle, en réchappèrent. À la fin de la guerre des villes comme Louviers, Évreux, Rouen, Dieppe, Caen, Falaise et bien d’autres ressemblaient à Alep telle que nous la montrent les images télévisées aujourd’hui.

Le processus d’adoption après la mise en place de l’accouchement sous X

Malgré ces difficultés le processus d’adoption reste semblable à ce qu’il était auparavant simplement modifié par la loi du 2 septembre 1941. Nombre d’enfants de la Fondation sont nés à cette époque à la maternité de l’Assistance publique située à l’hôpital Baudeloque, boulevard Port-Royal à Paris. Les futures mères qui avaient décidé d’abandonner leur enfant entraient en relation avec l’assistante sociale de la maternité qui les mettait en contact avec Louise Lafon. Cette dernière les recevait chez elle, au 12 rue Bazin où elle disposait de deux pièces différentes pour travailler : l’une pour recevoir les futures mamans, l’autre pour rencontrer les parents adoptifs. Dans bien des cas, avant même de parler d’adoption, il fallait encourager la mère à éviter l’avortement, puis l’écouter, comprendre les raisons qui la poussaient à prendre cette décision, l’accompagner dans cette période infiniment difficile de gestation qui conduirait à l’accouchement puis à la séparation. Puis, elle s’assurait qu’elle avait un gîte, qu’elle était suivie par un médecin.

Les mères accouchaient à la Maternité de l’hôpital Baudeloque à Paris, mais aussi en province dans les lieux créés à cet effet. Elles y restaient en principe 21 jours après l’accouchement ; nombre d’entre elles aussi malheureux que ce soit préférait s’en séparer plus tôt. Cette période lui permettait de se remettre de l’accouchement, et à l’enfant de passer ces trois premières semaines dans la sécurité d’un milieu médicalisé. La mère voyait le bébé régulièrement sans l’allaiter. Combien de ces mères se sont finalement attachés à leur bébé, ont surmonté leurs difficultés et leurs craintes pendant cette période, ont renoncé à l’abandon ? Très peu sans doute. Certaines d’entre elles ne supportaient pas cette période, contrevenaient à la règle et préféraient se démettre le plus tôt possible de l’enfant. Louise Lafon écoutait leurs souffrances, mesurait les risques et bien souvent, dans ces cas là, consentait à répondre à la demande insistante de la mère. Plus tard, nous le verrons, l’Assistance public lui en fera grief.

Après les 21 jours imposés, Louise Lafon venait chercher l’enfant en taxi à Baudeloque ou dans tout autre hôpital ou clinique où se trouvait le nourrisson. La mère adoptive signait d’un X un acte d’abandon. Louise Lafon le rapportait à la Fondation avec le nourrisson. Cet acte devait être délivré en 48 heures à la préfecture de Police par la secrétaire du directeur. Le certificat d’abandon était alors enregistré au ministère de l’Intérieur. La mère biologique disposait ensuite de trois mois pour changer d’avis et décider de garder son bébé. Après, si l’enfant était adopté, la loi prévoyait qu’elle ne pouvait plus reprendre son enfant. Ainsi les parents adoptifs pouvaient accueillir le bébé chez eux au mieux à l’âge de 4 mois. Mais, bien que les familles en quête d’adoption préfèrent pour la plupart adopter un enfant le plus jeune possible, nombre d’entre nous sont restés beaucoup plus longtemps aux bons soins des jeunes nurses de la Fondation dans l’attente d’une famille adoptive.

Il n’existe bien sûr aucun annuaire des enfants de la Fondation non plus que de leurs parents. Cependant, les objectifs des fondateurs nous indiquent le type de parents recherchés: il fallait trouver des couples porteurs d’un projet commun, capables moralement et économiquement d’assurer l’avenir des enfants. On les trouvait donc pour le plus grand nombre dans les classes moyennes : les membres du collectif et de ceux avec qui ils sont ou ont été en relation ont été adoptés chez des commerçants, des industriels, des avocats, des médecins, des fonctionnaires de tous grades, des militaires, des médecins, des infirmières, des ouvriers… Pendant cette période, les parents adoptifs potentiels étaient fort nombreux, sans qu’on trouve aucun chiffre sur lequel vraiment s’appuyer. Mais on peut penser qu’il y avait cinq ou six fois plus de parents en attente que d’enfants adoptables dans les différentes œuvres installées sur le territoire national.

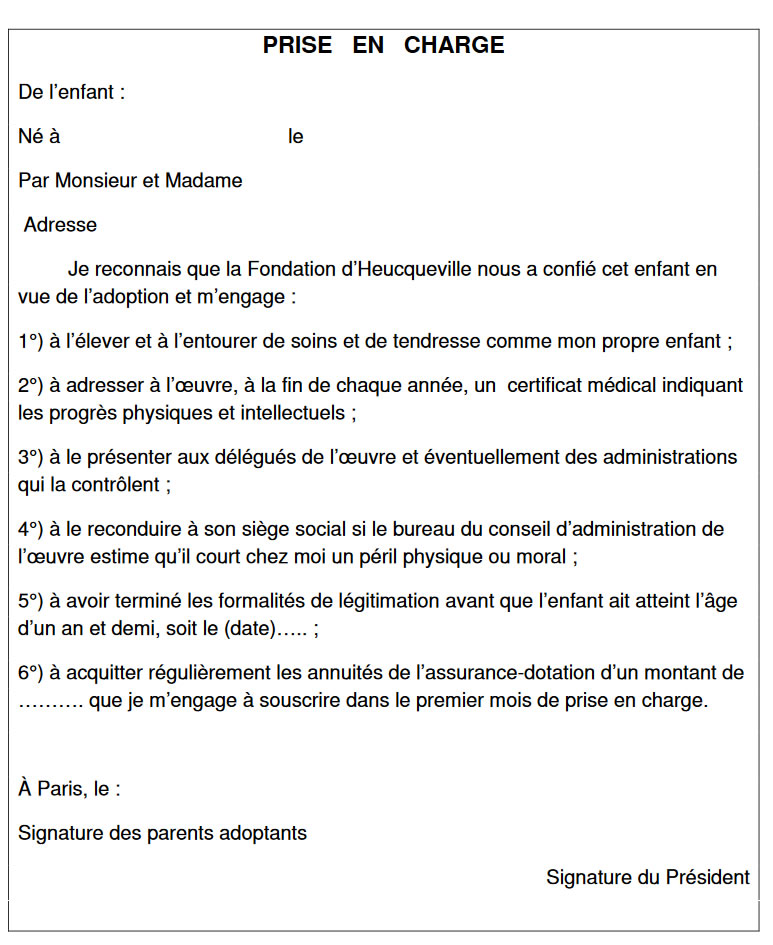

Selon les statuts de la fondation d’Heucqueville, les futurs parents pouvaient choisir le sexe du bébé mais ne pouvaient pas choisir l’enfant lui-même. Ils avaient cependant le droit de refus en voyant le bébé pour la première fois. Au moment de la prise en charge du bébé, la puissance paternelle était transférée à sa nouvelle famille et l’enfant pouvait enfin adopter on nouvel état civil. Le document ci-dessous reprend les termes desengagements pris par les parents au moment de la prise en charge.

Le mutisme malgré les recommandations

Sur ce document ne figure pas la recommandation sagement exprimée par Raoul aux parents d’informer l’enfant de son adoption vers l’âge de cinq ans. Les rencontres entre les anciens de la Fondation montrent d’ailleurs que nombre de parents se refusaient à la suivre. Les raisons de ce mutisme sont multiples : certains ne voulaient pas laisser savoir que leur couple était stérile ; d’autres redoutaient les conséquences affectives de leurs paroles : leur enfant continuerait-il à les aimer sereinement ? D’autres encore croyaient ainsi éviter à l’enfant un choc affectif insupportable suivi de recherches douloureuses et stériles. Beaucoup préféraient sans doute s’éviter à eux-mêmes des situations qu’ils n’étaient pas préparés à gérer ; ajoutons à cette liste, ceux qui, sans vouloir vraiment taire la chose, atermoyaient, laissaient passer le temps, imaginaient enfin que ce n’était vraiment plus la peine de remuer ce vieux souvenir : tout se passe bien, non ? À quoi bon !

Ce mutisme a engendré bien des drames, des prises de conscience trop tardives chez les adoptés. Nombre d’entre eux se sont aperçus, à vingt, à trente ou à cinquante ans que ce fameux secret était un secret de polichinelle, connu de tous les oncles, tantes, cousins germains ou lointains ou même du personnel de l’entreprise que dirigeait leur père. Eux seuls l’ignoraient! Ces révélations tardives, non préparées, apparaissaient à l’occasion d’une querelle familiale, d’un divorce, de la lecture d’un testament, de l’indiscrétion d’un fonctionnaire de l’état-civil, d’un document mal rédigé, de circonstances totalement imprévisibles et dont nous ne sommes pas capable de faire un inventaire. Elles furent à l’origine de bien des drames familiaux et, en remettant en cause la nature réelle des liens des adoptés avec leurs proches, elle leur posa des questions d’identité.

Ainsi se sont créés des jeux de miroirs entre la crainte du regard familial, l’inquiétude du jugement social, les peurs affectives, le tout également partagé, pour des raisons différentes bien sûr, par les mères naturelles et les adoptants. Il ne restait plus à l’enfant qu’à chercher, parfois désespérément, une porte pour sortir de ce labyrinthe de miroirs.

Une assurance dotation : pourquoi faire ?

Si l’exhortation à la vérité des origines restait orale, l’obligation d’abonder une assurance-dotation au fil des ans jusqu’à la majorité figurait dans l’engagement de prise en charge dont il constituait l’article 6. Il s’agissait dans l’esprit des fondateurs d’assurer un petit capital à l’enfant, tout comme l’Assistance publique lui constituait un modeste pécule. Le mode de recrutement des membres de l’œuvre et de leurs alliés reposait sur la cooptation, fondée non sur l’appât du gain mais sur l’estime et la confiance réciproque susceptible d’assurer le développement et la sécurité de l’œuvre. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Administration choisit pour traiter cette question avec le maximum de sécurité de faire souscrire aux adoptants une assurance auprès d’une seule compagnie, les Mutuelles du Mans. L’un des cadres de la compagnie était Ghislain de Boissieu marié à Marie, la sœur de Georges ; il était également le frère d’Alain de Boissieu, lui-même gendre du général de Gaulle. C’était donc un proche qui pouvait répondre de deux réalités devant le Conseil : d’une part, le sérieux de la compagnie, d’autre part l’existence concrète du contrat. Les adoptants ne souscrivaient pas directement auprès de G. de Boissieu mais auprès de l’agent des Mutuelles du Mans de leur choix. À titre d’exemple, Marie-Louise, ma mère, souscrivit cette assurance-dotation auprès du représentant des Mutuelles du Mans à Évreux, un ami de longue date de notre famille. Pour tout dire, en fin de parcours, la dotation fut bien maigre, d’une part parce que nous n’étions pas riches et que notre contrat était à la hauteur de notre fortune, mais plus encore à cause de l’augmentation extraordinaire des prix entre 1937 et 1958 ainsi que des dévaluations successives.

Ainsi décrit le processus d’adoption paraît une mécanique bien réglée, entre les mains de professionnels compétents et bienveillants. Mais, rappelons-le, nous étions en guerre ou sous l’occupation. Les démarches s’en trouvaient compliquées par une fonction publique perturbée, des services d’état-civil peu opérants, des juridictions démantelées, des offices d’huissiers bombardés… La situation des enfants placés s’en trouvaient retardée. Les futurs parents eux-mêmes offraient moins de stabilité qu’en temps de paix : les décès pour faits de guerre, les disparitions ou déménagements sans laisser d’adresse compromettaient les régularisations.

Pierre-Paul, Jacques, Fabienne, Marianne : Quatre situations singulières

Aussi sérieux que soit le protocole établi, aussi rigoureux que soit la façon dont on veut l’appliquer, l’adoption est une aventure humaine où le cœur et le sang font loi. Ce qui reste de l’Histoire de la Fondation n’est pas son règlement, c’est le déroulement de près de mille huit-cents histoires toutes uniques et différentes : les nôtres. Les quatre histoires réelles racontées ci-dessous ne sont pas tant là pour émouvoir que pour montrer que dans bien des cas, il fallait faire face sinon à l’inconcevable, du moins à l’imprévisible. (Pour des raisons évidentes de discrétion, nous avons modifié les noms et prénoms des personnages).

Cette première histoire raconte celle de Pierre-Paul, jeune enfant de 3 ans, et de Muriel, une des anciennes élèves jeunes berceuses. Pierre-Paul avait été adopté deux ans et demi plus tôt. Il ne présentait alors aucun signe de maladie ou d’anormalité jusqu’à ce que deux ans plus tard, il présente une hydrocéphalie. Il s’agit d’une anomalie neurologique sévère, définie par l’augmentation du volume des espaces contenant le liquide cérébrospinal. L’enfant présentait donc une très grosse tête. Cette dilatation apparaît le plus souvent dans les familles issues de mariages entre apparentés. Les signes et les symptômes en sont très lourds et, à l’époque, le traitement neurochirurgical nécessaire en était peu sûr et les résultats incertains. Le péril physique était avéré, la famille adoptive était en droit de se démettre et de reconfier Pierre-Paul à la Fondation.

Elle le fait. On trouve une nouvelle famille d’adoption pour l’enfant. Une fois de plus les parents se découragent et renoncent. Se présenta Muriel, l’élève-puéricultrice qui s’en était occupée, et avec elle ce regard si doux que tous connaissaient à la Fondation ; à toute autre solution , elle opposa celle de l’amour, le sien, et prit l’enfant en charge pour la vie.

Ce jour-là la femme qu’écoute Louise Lafon n’est plus toute jeune ; Mathilde est même si âgée et si fatiguée après une longue vie de travail qu’elle ne peut plus élever l’enfant de quatre ans qui vit chez elle mais qui n’est pas le sien. Nourrisse de profession, elle a accepté de le prendre en pension à sa naissance ; la mère a bien payé la première mensualité pour disparaître complètement avant même d’avoir payé la seconde. Par pitié, est-ce que la Fondation pourrait trouver des parents d’adoption aimant pour ce petit Jacques qu’elle adore mais que la faiblesse de ses forces physiques et le menu de ses ressources ne suffisent déjà plus à entretenir ? La décision à la Fondation n’a pas dû être simple ; les futurs parents adoptifs recherchent de préférence des bébés le plus jeune possible… de plus les problèmes administratifs risquaient d’être complexes. Pourtant la réponse est positive. Et un jour, sur le quai de la gare de N…, c’est l’heure de la séparation. L’enfant aux boucles blondes et sa nourrice pleurent toutes les larmes de leur corps, ruisseau qu’abondent celles de D. Allard, secrétaire de la Fondation, qui assure le transport vers Paris. L’enfant dut attendre un an avant de trouver une nouvelle famille. Est-il devenu viticulteur comme l’étaient ses parents adoptifs ?

L’histoire de Fabienne est, elle aussi, émouvante en même temps qu’insolite. Elle aurait été drôle si elle ne s’était pas terminée tragiquement. Cette toute jeune fille ne veut surtout pas abandonner son enfant ; à peine avait-il été conçu que déjà elle le chérissait. Par contre, elle est incapable de lutter contre le regard de ses parents et contre la contrainte sociale: le père était allemand. Il lui faut cacher la naissance à tout prix. Louise Lafon lui souffle la solution que peut-être la jeune femme n’osait entrevoir : que Fabienne abandonne son enfant sous X, la Fondation le prendra en charge le temps légal ; Louise accomplira avec Fabienne les démarches nécessaires pour qu’elle devienne la mère adoptive de son propre enfant ! Ainsi fut fait. Comme elle dut être heureuse en signant le document par lequel, à travers l’article 1, elle s’obligeait à élever l’enfant et à l’entourer de soins et de tendresse comme s’il était le sien ! Malheureusement, la joie fut de courte durée : un an plus tard, l’enfant mourait. Les parents qui ont perdu un enfant savent la douleur qui fût la sienne. Geneviève ne se remit pas de ce deuil, s’accabla d’une faute imaginaire, voyant dans cette mort une punition de Dieu. Elle entra dans les ordres.

Appelons-la, si vous le voulez bien, Huguette. Elle tombe enceinte. Elle vient voir Louise Lafon, lui raconte ses malheurs, femlme de ménage elle a eu une relation et se trouve enceinte. Elle ne veut pas garder son enfant mais supplie que la Fondation le prenne en charge et le fasse adopter. On s’y engage…quelques semaines ou quelques mois plus tard, Huguette accouche. D’un garçon ? Bravo ! Toutefois il y a quelque chose de tout à fait inattendu pour L. Lafon : l’enfant est… noir ! Huguette, elle n’est pas surprise ; devant l’évidence, dans la plus grande confusion, elle explique que, oui, en effet le père est africain. Faire adopter un enfant noir au milieu du XX° siècle n’allait pas être chose facile : le geste, bien commun aujourd’hui, était à peu près inédit à l’époque. L’enfant rejoignit tout de même le boulevard Montmorency, et trouva, un an plus tard, une mère adoptive, institutrice d’origine normande du plus beau blond. Le village tout entier lui fit fête.

Un paradoxe symbolique

La vie sous l’occupation entraîna bien des situations paradoxales et souvent sources de conflits. Celle-ci, en particulier, dut paraitre fort humiliante au président Raoul : deux sœurs jumelles, les sœurs Carrel, suivaient à la Fondation les cours de puériculture. Les deux demoiselles Carrel avaient pour beau-frère un officier allemand et ne cachaient pas leur intérêt pour la cause nazie, au point d’orner l’un des murs de leur chambre d’une photo de Hitler. Par légèreté ou par provocation, elles maintenaient leur porte ouverte pour que nul ne l’ignore. Sachant le risque qu’il ferait prendre à la Fondation s’il leur interdisait cette démonstration, Raoul serra les dents et crut pouvoir marquer sa désapprobation en refusant de leur délivrer leur diplôme de fin d’études. Il ne perdit rien pour attendre : bientôt deux officiers allemands en armes se présentèrent à la Fondation et menacèrent de la fermer. C’est donc sous la menace des armes que la secrétaire établit les diplômes, que Raoul plia et signa…

Le trajet des sœurs Carrel et celui de Marie-Rose Meyer se croisèrent-ils ? C’est vraisemblable. Marie-Rose, avait, suivi pendant un an les cours de puériculture, comme les deux sœurs Carrel, mais en externe. Elle s’était profondément attachée à l’enfant dont elle avait la responsabilité et venait, depuis chez elle près de Saint-Augustin, chaque jour en début d’après-midi, pour pousser la grille de la Fondation, pour voir et cajoler « son » enfant… Mais lorsque Marie-Rose empruntait le boulevard Montmorency, aucun de ceux qui la croisaient ne pouvait ignorer cette étoile jaune qu’elle portait sur la gauche de son vêtement, au-dessus des battements de son cœur, et qui la désignait comme israélite : ainsi les trois filles, les deux vouées à la croix gammée comme celle contrainte à l’étoile jaune partageaient les mêmes études dans le même lieu. Étrange collision.

Si la présence de la croix gammée révulsait, celle d’une jeune israélite n’avait rien d’extraordinaire à la Fondation qui ne se réclamait d’aucune religion et s’ouvrait à tous, veillant seulement à ce qu’adoptés et adoptants soient, à leurs yeux, le plus compatibles possible. De plus les liens professionnels et affectifs avec la communauté juive étaient nombreux. Charles et Raoul farouchement Dreyfusard avaient su inculquer cette culture à leurs enfants. Rappelons-le, ils avaient tous deux travaillé plusieurs années à l’Entraide des Femmes d’obédience israélite ; Charles avait épousé Madeleine, d’origine juive ; Georges, avait contribué à porter secours en accueillant des confrères proscrits d’Allemagne par les nazis, tel le neurologiste Zander auquel il avait trouvé un travail dans sa spécialité; quant à Raoul, séparé de sa femme dès 1932, il s’était, comme son frère Charles, épris d’une Israélite, Odette Lévy, et vivait avec elle depuis plusieurs années.

Quand vint l’heure de l’occupation, non sans raison, il s’inquiéta à juste titre pour sa compagne. Le sort réservé aux juifs en Allemagne depuis l’avènement du national-socialisme de Hitler laissait peu de doutes sur le destin réservé aux Israélites de France. On le sait, les craintes de Raoul étaient en-deçà de la réalité à venir. Aux ordres de l’État français, le zèle de la hiérarchie et d’un grand nombre de nos fonctionnaires de police dépassa les demandes de l’occupant : les juifs furent spoliés, parqués, traités comme du bétail, envoyés dans les camps de concentration ; les enfants eux-mêmes n’échappèrent pas à ce que l’on appellera plus tard « l’Holocauste ». Les nazis avaient mis en place très rapidement une politique d’aryanisation des entreprises et des commerces français. Odette Lévy étant propriétaire de plusieurs magasins de lingerie, on redoutait que ses établissements soient mis sous séquestre ; pour éviter la spoliation, Raoul, Georges et M. Coursault, comptable d’O. Lévy, se constituèrent en société pour faire écran aux spoliations. Quant à Odette Lévy, on jugea prudent qu’elle se réfugie dans la zone non occupée par les Allemands, dans le centre de la France.

Une situation conflictuelle avec l’Assistance publique

Chaque semaine une inspectrice de l’Assistance publique était déléguée à la Fondation pour s’assurer de la bonne santé et de l’hygiène des enfants aussi bien que de la rigueur avec laquelle étaient effectuées les démarches administratives d’adoption. Dire que l’inspectrice missionnée était bienvenue serait exagéré. Nous avons montré plus haut les pratiques de l’Assistance publique, son manque de moyens, la politique minimaliste vis à vis de la santé, de l’éducation et de la vie affective des enfants, enfin l’emprise que l’Assistance xerçait sur ses anciens pupilles. Dans la droite ligne de l’opinion de Charles, aux yeux du président Raoul, de Georges et de Louise Lafon, le seul mérite de l’Assistance était de prendre en charge les enfants sans famille quelque soit leur état de santé physique et ental. Ce n’était pas rien, il est vrai. Mais c’était une manière de voir les choses à l’opposé de celle des œuvres d‘adoption en général et en particulier des membres de la Fondation ; boulevard Montmorency, tous les acteurs partageaient avec ferveur la même vocation : donner à l’enfant abandonné les chances d’être aimé, de s’épanouir, de disposer de leur futur.

On aurait pu imaginer que s’établisse sinon une complicité du moins un esprit collaboratif entre l’institution d’État et la Fondation, somme toute complémentaires ; rien de cela. Les représentants de l’Assistance publique se drapaient d’une autorité que les autres récusaient. Raoul, plus que tout autre, vivait mal ce contrôle par une institution dont la politique était à l’opposé de celle qu’il prônait et dont le personnel présentait beaucoup moins de compétences que lui dans le domaine de l’élevage de nourrissons où ses pratiques faisaient référence, où ses publications faisaient autorité.

Au point qu’un jour de colère, après une discussion un peu vive, dans le contexte de tension et de fatigue qui était le sien avec la responsabilité des enfants du début d’été 44, il prie l’inspectrice, madame Vézien, de quitter les lieux. La dame obtempère, non sans menacer : « Je ferai fermer la Fondation d’Heucqueville ! Vous vous souviendrez de moi !». La fondation est effectivement fermée par décision préfectorale pendant trois jours, trois jours où en principe elle n’a pas droit de placer d’enfants. Mais il faudra attendre quelques mois avant que vienne la vraie « vengeance » de l’inspectrice.

Fin de guerre et guerres intestines

1944, c’est l’année du débarquement allié en Normandie, l’année de la libération. C’est l’année où la Fondation enregistre le plus d’adoptions : Dans son ouvrage Nés sans famille publié un an plus tard, Georges écrira : « Au cours de cette dernière année de guerre, La pouponnière centrale de notre œuvre a recueilli 253 nouveaux-nés, 122 garçons et 131 filles ». On imagine le travail pour les uns et les autres dans le contexte que nous avons décrit. 1944, c’est aussi l’année où se manifestent les failles entre le père et le fils et des désaccords profonds entre Georges et le Conseil d’administration sur la politique à venir de la Fondation. La raison essentielle en tient au fait que Georges voudrait suivre le désir initial de son oncle, Charles, et créer, à travers le pays, des sections de la Fondation. Raoul, lui, ne désire nullement cette dispersion et souhaite que tous les efforts se concentrent sur Paris.

À la fin du Printemps, la guerre prend un virage. On s’attend à un coup de force des alliés. Déjà au début de l’année, un conseiller municipal de Paris s’était inquiété que la Fondation conserve des nouveaux-nés, alors que, pensait-il, la ville allait être mise à feu et à sang « à l’heure de l’insurrection gaulliste »…Georges lui avait envoyé un plan d’évacuation au cas où les alliés débarqueraient entre Cherbourg et Dunkerque. La crainte existe, réelle, que le gouverneur de Paris, le général Von Choltitz, fasse sauter la capitale, ses ponts, ses grands monuments, si les alliés semblent pouvoir s‘en emparer. À la Fondation, le gaz est coupé. Devant l’insécurité, le conseil décide d’évacuer. Le 3 juin, après une réunion d’adieu (ou au moins d’au revoir !) les élèves puéricultrices quittent le Boulevard Montmorency. Georges envoie sa femme et ses enfants à Vicq dans la propriété de sa belle-mère.

Le 6 juin, les alliés débarquent en Normandie. Deux mois et demi plus tard, ils arrivent aux portes de la capitale. Le 19 août, le colonel Rol-Tanguy appelle à la mobilisation, les premiers combats des résistants contre l’occupant nazi ébranlent la ville. Le 25 août, la 2e division blindée du général Leclerc franchit la Porte d’Orléans, entre dans Paris. Von Choltitz capitule. De Gaulle est bientôt devant la gare Montparnasse. C’est la fin de quatre années d’occupation.

Le 7 juin 1944, le train de Paris est bombardé près de Bouconvilliers. Une camionnette vient chercher Georges avec des infirmiers bénévoles. Le train est immobilisé, percé de trous. Des blessés sont étendus déjà dans les fermes environnantes. Les servants de la plate-forme DCA chargent leurs armes : ils tentent d’abattre un avion canadien qui les survole.

Le 8 juin, la majorité des enfants et du personnel de la Fondation sont déjà evacués. Restent pourtant huit bébés malades, à l’infirmerie. Raoul entend rester dans l’attente des libérateurs. Georges et Raoul décident que Denise Allard mettra les dossiers en ordre encore une semaine puis rejoindra la famille à Vicq où avaient été transporté les livres de compta, les dossiers de enfants, tout les documents qui constituaient les archives administratives. Le 10, Georges quitte donc Paris, accompagné de Raoul jusqu’à la gare. Raoul d’Heucqueville qui est resté avec son personnel stable, envoie Janie Lamy, sous-directrice, àVicq, et retient Denise qui finira par parvenir en juillet 44.

Dès le 29 août 1944, Paris est à peine libéré, aucun service public n’est encore rétabli ; pourtant le Conseil d’administration, en l’absence de Georges avec sa famille à Vicq, se réunit pour délibérer sur la réouverture. Il décide de la repousser de quelques semaines, mais le Conseil adopte la motion suivante : « Le directeur, nommé par le Conseil est le préposé de ce dernier, il ne doit pas oublier qu’il ne peut avoir sur le fonctionnement de l’œuvre aucune action personnelle sans en référer au bureau ». C’est une motion de défiance, une manière brutale de dire à Gorges que le conseil donne raison à Raoul, que la Fondation maintiendra son activité exclusivement à Paris. Georges sait aussi que c’est surtout un message politique : une façon de désavouer ses opinions anti-gaullistes. Raoul ne communique pas le contenu du procès verbal à son fils et Georges le découvre dans le livre des procès-verbaux à son retour de Vicq, le 4 octobre 1944.

Le Conseil décide cependant de rouvrir l’établissement. Georges demande l’indispensable autorisation au ministère de la Santé. Il l’obtient ; la Fondation ouvre ses portes alors que la plupart des autres œuvres restent encore fermées.